‘결정’은 그 자체로 누구에게나 참으로 부담스러운 행위가 아닐 수 없다. 우리는 결정의 마지막 순간까지도 수많은 선택과 판단을 거치야 하지만, 그러한 선택과 판단은 대부분 우리가 원하는 것만큼 간결하지 않은 데다가 예측하기 어렵기까지 하기 때문이다. 그럼에도 불구하고 우리가 머리를 싸매고 가장 좋은 결정을 내리기 위해 고심하는 이유는, 결국 스스로의 주인은 자기 자신이라는 믿음 때문일 것이다. 다시 말해, 무언가를 결정함은 주체성을 전제하는 일이다.

그러나 디지털사회에 들어서면서, 개인들은 그 주체성을 스스럼없이 ‘위임’하기 시작했다—어쩌면 ‘헌납’이라는 표현이 더 어울릴지도 모르겠다. 동영상 플랫폼에서는 나의 취향을 나보다 더 잘 아는 인공지능 기반 추천 서비스가 다음에 볼 영상을 대신 결정해준다. 마찬가지로 온라인 쇼핑몰은 나의 필요를 나보다 더 잘 아는 듯하고, 배달 어플리케이션도 나의 기호를 나보다 더 잘 아는 듯하다. 이처럼 우리 생활의 많은 부분은 이미 ‘인공지능’이라고 불리는 혁신적인 기술에 의해 잠식되었으며, 나아가 그러한 인공지능이 나의 취향·필요·기호를 생성하고 통제하는 지경에 이르렀다. 혹자는 인공지능의 도움을 받는 것 또한 개인의 주체적인 결정이며, 오히려 여러 가지 미미한결정들을 인공지능이 대신하게 하는 것은 효율을 추구함에 있어 지극히 상식적인 방식이라고 주장할 수도 있다. 물론 미래시대 인공지능의 영향력이 과연 개인 차원에서 제어 가능한 수준에 머무를 것인지에 관해서는 의구심이 드는 것이 사실이나, 그러한 주장이 틀린 말은 아니다. 하지만 우리의 관심은 개인 차원보다 훨씬 광범위한 단위의 문제에 쏠려 있다. 즉, 종(species) 차원에서 인간과 기계의 대립을 조명하고자 하는 것이다. 이를테면 ‘나’의 일을 내가 아닌 인공지능의 결정에 맡기는 것처럼, 앞으로 ‘인류’의 일을 인류가 아닌 인공지능의 결정에 맡기게 된다면 인류는 그것을 납득할 수 있을 것인가?

아마도 다음에 볼 동영상에 대한 결정을 기계가 대신하도록 두었을 때만큼 선뜻 결정권을 내어 주지는 못할 것이다. 결정권을 박탈당한 채 주체성을 잃어버린 인류를 상상하노라면, 무엇보다도 섬찟한 기분이 먼저 들 것이기 때문이다. 놀랍게도 상당히 비슷한 상상을 했던 사람이 약 300년 전에도 있었다. 그리고 그때 그 상상을 접한 대다수의 반응 또한 독자 여러분과 상당히 비슷했다.

누명을 쓴 <걸리버 여행기>지금으로부터 약 300년 전인 1726년에 출판된 <걸리버 여행기>는 많은 사람들에게 동화로 더 익숙할 듯하다. 여기에는 사실 출판 당시 이 도발적인 풍자소설이 거의 금서 취급을 당하면서 ‘안전한’ 아동 문학으로 둔갑하게 되었다는 자못 억울한 유래가 있다. 하지만 이렇게 세상이 이 소설을 ‘소인국에 소변을 보며 불을 끄는 유쾌한 이야기책’ 정도로 치부하는 동안, 근대 이후로 우리의 인식적 틀을 가두었던 ‘인간중심주의’의 이면을 다루는 주제 의식은 자연스럽게 은폐되었다. 이러한 주제 의식은 특히 <걸리버 여행기>의 마지막 장 “휴이넘랜드(Houyhnhnms Land)”에서 잘 드러난다. 휴이넘랜드는 ‘휴이넘’이라고 불리는 말(馬)들이 지배하는 나라이다. 이 휴이넘들은 나름의 고도화된 언어와 문화를 갖추고 있으며 무척이나 예의 바르고 평화로운 종족이다. 휴이넘들을 섬기는 종족은 그들과 대비되는 야만적인 ‘야후(Yahoo)’들인데, 묘사를 읽다보면 이 야후들은 인간을 빗댄 존재임을 쉽게 알 수 있다. 즉, 휴이넘랜드에서는 일반적인 세상에서의 인간과 가축의 관계가 전도된 셈이다.

당연하게도, 당시 영국 사회는 인간이 아닌 말이 지배종으로 등장하는 세계관을 인간 존엄성의 심각한 훼손으로 규정하며 분개했다. 다만 이 지점에서 우리가 던져야 할, 보다 근본적인 질문은 다음과 같다 : 도대체 그것은 왜 우리에게 그토록 불쾌한가?

디지털 휴이넘랜드의 도래인공지능의 등장으로 인간 고유의 영역이라고 생각했던 것이 하나씩 정복되어 감을 우리는 매시간 목도하고 있다. 심지어 인공지능이 곧 모든 방면에서 인간을 뛰어넘을 수도 있다는 연구도 경쟁적으로 쏟아지는 상황이다. 인간을 닮았으나 실질적으로 인간보다 더욱 출중한 능력을 갖춘 기계들에 대한 이야기는, 오늘날 자극적인 SF 영화보다도 권위 있는 학술 논문에 등장하는 편이 더 그럴 듯하다. 그러므로 이러한 소식에 압도되어 무력감이나 두려움을 느끼는 이들을 과학에 무지한 사람들이라고 매도할 수만은 없을 것이며, 오히려 자연스러운 반응처럼 보이기까지 한다.

그렇다면 현재와 같은 디지털 기술의 발전이 이어진다고 가정했을 때, 새로운 휴이넘랜드가 출현할 가능성을 검토해보는 것도 아예 허무맹랑한 일은 아닐 테다. 가령 인간은 더 이상 지배종으로서 군림하지 못하고, 가장 유력하게는 인공지능과 같은 기술이 그 자리를 대신하는 것이다. 역사적으로, 기계는 본래 인간의 편의를 위해서 개발되었다. 그러나 <걸리버 여행기>에서 인간과 (문명의 시작부터 인간에게 편의를 제공해온) 가축의 관계가 뒤바뀌었던 것과 마찬가지로, 인간-기계의 위치가 전복된 사회도 충분히 상상해볼 수 있다는 의미이다. 우리는 이러한 가상적 세계관에 ‘디지털 휴이넘랜드’라는 이름을 붙이기로 했다.

디지털 휴이넘랜드는 앞서 말한 무력감과 두려움을 넘어 강력한 반발심마저 일으킬 법하다. 사실 기계에 의한 인간의 몰락이라는 테마는 숱한 디스토피아적 문학에서도 이미 제시된 바 있다. 가히 생체적이라고까지 부를 수 있는 이러한 부정적 반응의 근저가 더욱 궁금해지는 까닭이다. 우리는 그것을 뿌리 깊은, 그러므로 떨쳐내기 무척이나 어려운 ‘인간중심주의’라고 진단한다. 인간중심주의적 사고가 내재되어 있기 때문에, 우리는 인간이 중심으로부터 밀려나는 내러티브를 본능적으로 거부하는 것이다.

인간중심주의라는 신화

인간중심주의적 관점에서, 첫째로 인간은 모든 여타의 종과는 다른 고유한 능력을 가지고 있다고 믿어져 왔다. 이러한 믿음의 진위 여부와는 무관하게, 적어도 통념은 그러하다. 둘째로, 그러한 능력 덕분에 인간은 여타의 종을 지배할 수 있었다. 즉, 만물의 영장이라는 지위는 우리가 스스로 부여한 이름임에도 불구하고 우리는 그것을 부끄러움 없이 받아들일 수 있을 정도로 충분한 근거가 있는 것으로 합의했던 것이다. 그야말로 인간들은 지구의 ‘중심’에 있는 종이었다. 하지만 기계의 등장, 특히 오늘날의 고도화된 기계들은 인간중심주의의 가장 핵심적인 두 근거를 정면으로 반박한다. 기계는 인간의 능력을 모방하는 것을 넘어 압도하고, 인간들을 보조하는 것을 넘어 통제한다.

이전까지 자명한 것으로 받아들여진 인간중심주의적 질서가 디지털사회에 와서 붕괴될지도 모른다는 담대한 선포는 인류사적으로도 큰 무게를 지닌다. 기계를 탄생시킨 주체가 바로 인간임을 그 누구도 부정할 수 없기 때문이다. 그러니까 기계 탄생 최초의 순간부터, 인류의 어깨에는 무거운 십자가가 놓였던 셈이다. 기계는 태초부터 인간을 대체하기 위한 모조품의 성격을 지닌 존재였으므로, 기계가 언젠가는 반드시 인간과 경쟁하는 때가 올 것임도 예상할 수 있는 필연이었다. 지금의 인간들이 무엇보다 두려워하는 것은 그 십자가에 짓눌려 자멸하는 일이 아니겠는가.

인간 대 기계의 대립의 역사에서 가장 중요한 사례로 꼽히는 러다이트 운동의 전개를 보면, 그러한 기제가 더욱 명확히 드러난다. 당대의 지식인들이 러다이트 운동을 옹호하고 나선 데에는, 노동이라는 무척이나 인간적 가치와 함의를 지닌 것을 기계가 대신하게 되었기 때문이었다. 다만 19세기의 러다이트 운동이 경제적 차원에 국한된 위협이었다면, 근래의 ‘인간화된’ 기계들은 훨씬 실존적 차원에서 인류의 독보적 지위를 위협한다.

이처럼 기술 발전에 대한 우리의 두려움은 인류가 이토록 오래 지켜왔던 (또는 애초에 가지고 있다고 여겨왔던) 중심종으로서의 위치를 박탈당할 수 있다는 데에서 기인한다. 기계에 대한 경쟁적인 의식은 기술 발전의 출발점에서부터 인간들에게 내재되어 있던 것이다. 그리고 21세기 들어 전례 없던 초고도의 기술 발전을 목격하면서, 그 의식의 씨앗은 비로소 폭발적인 성장을 통해 자라나고 있다. 겉잡을 수 없는 상황 속에서 인간들의 디스토피아적 상상력은 더욱 꽃피고, 그들이 생각하는 파멸은 ‘인간이 부수적인 동물 중 하나로 전락’하거나 ‘기계가 인간을 지배하는’ 것과 같은 장면으로 굳어진다. 물론 인간중심주의적 관점에서는 다분히 파멸적인 상상이 맞다. 그간 인류가 무비판적으로 고수해온 신념의 근간을 흔들기 때문이다.

주변적 인류종그렇기 때문에 디지털 휴이넘랜드라는 시나리오를 받아들이게 하는 것은, 마치 독실한 신자에게 무신론을 설파하는 일에 비견될 수 있을 것이다. 이는 인간중심주의적 세계관으로부터 의식적인 탈피를 요한다. 다시 말해, 인류가 더 이상 중심이 아니라 주변적인 종으로 존재할 수 있다는 일말의 가능성만큼은 고려해볼 수 있어야 한다. 단정적인 전망은 아닐지라도, 가까운 미래에 인류의 위치적 변모가 불가피한 상황이 닥치게 된다면 적어도 열린 마음을 갖추고 있어야 적절한 준비라도 취할 수 있을 테니 말이다.

미래를 ‘주변적 인류종’의 시대라고 불러보자. 결국 휴이넘랜드도 이러한 주변적 인류종 개념을 내세운 세계관이지 않은가. 이는 생태사적 맥락에서도 전혀 부자연스럽지 않다. 지배종의 교체는 생물의 역사에서 거스를 수 없는 순리에 가깝다. 반드시 기계가 그 역할을 대행할 필요는 없다고 하더라도, 미래 어느 시점에서 인간이 지배종의 왕좌에서 내려오리라는 것은 인류를 논함에 있어 모두가 동의할 수 있을 만한 거의 유일한 진리이다. 단지 그것이 인간이 직접 만들어낸 기계라는 존재에 의해 촉발되었다는 점이 아이러니할 뿐이다.

여기에서 우리는 ‘즉위’와 ‘퇴위’의 내러티브를 발견한다. 다만 왕좌에서 내려오게 되는 그 퇴위의 과정을 논함에 있어, 반드시 그에 앞서야만 하는 명제는 인류의 즉위에 대한 설명일 것이다. 제아무리 지배종이라도 이렇게까지 다른 생물들에 크나큰 영향력을 가졌던 종은 인류가 유일하다는 것만은 분명하다. 이와 같은 무소불위의 권력을 행사하는 것은, 말하자면 즉위한 자의 특권이었다. 그러나 인류에게 그 특권을 부여한 주체 역시 인류였다는 사실을 기억해야 한다. 어쩌면 인류는 있지도 않던 왕좌를 짓고 스스로 그 자리에 앉은 것이었다. 아무도 우리를 추대하지 않았다. 그렇다면 인류가 아닌 다른 것이 새롭게 왕좌를 차지함에 있어서 우리가 반대할 명분은 도대체 어디에 있단 말인가?

그럼에도 불구하고 독자 여러분은 인류의 쓸쓸한 퇴위를 생각하며 너무 슬퍼하지는 말기를 바란다. 도리어, 우리는 이 왕좌의 자연적 필멸성이 또다른 기회를 가져올 수 있다고 강조하는 것으로 이 논의를 마무리하려고 한다.

디지털 휴이넘랜드에 대한 이야기는 결코 비관적인 미래를 그리기 위함이 아니다. 우리가 방점을 찍고 싶은 부분은 오히려 관점의 전환이다. 위에서 언급한 것처럼, ‘주변적 인류종’의 개념을 거부할 수 있는 객관적인 근거는 존재하지 않는다. 교체와 변화는 그 자체로 가치중립적이기 때문이다. 쉽게 말해, 우리는 디스토피아를 지레 떠올리며 두려워할 필요가 없다.

인류의 퇴위는 중심종으로서의 권리와 책임을 동시에 포기함을 의미한다. 아주 단순한 예로, 유엔안전보장이사회의에서 국제 대사들이 아니라 인공지능이 80억 인구를 위한 결정을 대신한다고 생각해보자. 그게 어떤 결론이 되었든, 만약에 인류가 그대로 따르기로 한다면, 모든 결정과 그 결정의 결과들은 더 이상 인간 책임의 몫이 아니다. 결정권을 위한 갈등의 영역과 책임 소재에 대한 다툼의 영역에서 인류가 비로소 자유로워지는 것이다. 이러한 맥락에 비추어 본다면, 디지털 휴이넘랜드는 이 세상을 살아가는 인류의 존재 의의를 새롭게 고찰할 수 있는 기회가 될 수 있다. 또한 다른 종들과의 관계를 맺는 데 있어서도 이전보다 훨씬 다양한 모델을 떠올릴 수 있게끔 할 것이다. 결정권이 우리에게 없다면, 우리는 미래시대에 무엇을 하며 지낼 것인가? 지구의 주변적인 (또는 주변화된) 존재로서 종의 앞날을 어떻게 구축해 나갈 것인가?

가장 처음의 논의로 돌아가서, 우리는 이미 동영상과 물건과 음식에 대한 결정을 그들에게 맡기고 있다. 한편 우리 스스로를 변호하기를, 그러한 작은 결정들에 쏟을 힘을 아껴—창조적이거나 의미 있는—다른 활동들을 하는 데에 매진할 수도 있다는 것이다. 기계와의 협력을 통한 효율의 메커니즘은 이미 사람들 사이에서 습관화될 정도로 무의식 속에 침투했다. 그러므로 이러한 효율에 대한 기대가 인류 전체로까지 확장되지 못할 이유도 없다. 디지털 휴이넘랜드는, 지난 몇 천 년간 자처했던 ‘결정하는 존재’로서의 역할에서 벗어나 ‘무엇이든 할 수 있는 존재’로 거듭날 수 있는 세상이기도 하다. 정작 그러한 세상이 아주 가까운 미래에 찾아오지는 않는다고 해도, 이러한 역설적이고도 새로운 주체성을 인식하는 것은 정녕 생산적인 대화의 밑바탕이 될 것이다.

우리를 위해 대신 결정하는 기계의 모습이 전혀 낯설게 느껴지지 않는다. 기계가 인간을 지배하는 사회가 아직 도래하지 않았다고 자신 있게 말하기에도 이제는 어려워 보인다.

'디지털 휴이넘랜드(Digital Houyhnhnms Land)’을 읽으며 모종의 내적 긴장을 느끼지 않은 사람이 과연 있을까? 글을 쓰는 내내 필자의 마음은 사실 불편하였다. 나는 인간의 자유—혹은 자율성—를 최대한으로 확장하고 불가침한 것으로서 신성시하는 것이 인간존엄의 필요조건이라고 배워왔다. 그것은 학교나 군대와 같이 폭력이 조직적으로 허용되는 환경에서 살아온, 그리고 자유를 지키기 위한 전쟁과 시민저항을 경험해온 한국인에겐 더욱이 중요하게 느껴질 것이다. 사실 이러한 경험과 의식은 한국인의 전유물이라 보기 힘들다. 유럽과 미국의 국민들이 향유하는 시민적 자유 또한 전제적 권력에 맞서는 ‘목숨을 건 투쟁’의 산물이었으니 말이다. 따라서 현대인은 '지배종'으로서의 위상과 ‘자유’라는 왕관을 내려놓고 '세계사'의 '관객'으로 비켜서라는 주장을 담담히 곱씹어볼 준비가 아직 되지 않았다. 대중매체에서도 그것은, [혹성탈출]이나 [매트릭스]에서처럼, 디스토피아의 조건으로서밖에 상상되지 않는다. 따라서 우리가 오늘날 감지하는 어떤 불편함은 충분히 합리적이다. 우리는 아직 미래의 여러 가능성들을 상상하는 데에 익숙하지 않다.

'꿈'을 꾸고 대안적인 무엇을 '상상'한다는 것은 인간이 주체적 삶을 살고 변화를 예측/대비하는 데에 있어 필수적인 역능이다. 철학자 임마누엘 칸트(Immanuel Kant)가 [판단력 비판]에서 말하였듯, 상상력은 실제세계에 대한 합리적 인식을 토대로 당위적 이상을 구현한다. 요컨대 상상력은 인식과 실천의 매개물이다. 이 프로젝트의 목표는 '가능한 미래'에 대한 윤리적/관성적 반감을 해소하여 상상력이라는 인간의 역능이 발휘되게 함으로써 전략적이고 기능적 사고를 예비하는 것이었다. 필자로서 나는 ‘디지털 휴이넘랜드’이 그러한 기능을 조금이나마 실현하였기를 희망한다. 만약 그러하였다면, 이제 상상 가능한 미래에 대한 우리의 과제는 무엇일까? 저 '디지털 휴이넘' 앞에 인간은 무엇을 준비해야 하는가?

‘자유’와 전략적 사고기술발전에 관한 사회적 논의에서 자주 간과되는 것 중 하나는 기술발전의 조건이자 결과로서 인간의 인식과 제도다. 과학기술학(STS; Science and Techonology Studies) 연구는 과학기술이 결코 가치중립적이지 않으며, 그 발전의 조건과 결과 또한 가치의 문제로부터 자유로울 수 없다는 점을 잘 보여준다. 단적으로 코로나-19 백신은 명민한 과학자들과 실험실에서의 노고만으로 만들어진 것이 아니었다. 그것은 미국의 대기업들, 연방정부의 지원과 제도적 승인, 과학기술계의 인센티브 체계, 그리고 태초에는 화이자(Pfizer)와 모더나(Moderna)를 발굴해낸 벤처캐피탈(Venture Capital)이 있다. 이러한 ‘비-과학적’ 조건들 없이 위대한 기술발전이라는 것은 불가능하다. 뒤집어 보면, 기술발전은 필히 ‘비-과학적’ 변화를 초래한다. 인문학 연구자로서 필자는 기술발전이 가져올 미래사회의 상에 대한 우리의 고민에서 새로운 사상과 가치에 대한 구상이 여전히 미진하며, 더욱 촉진되어야 한다고 생각한다.

이러한 문제의식에서 생각해볼만한 과제는 ‘인간의 주변화’를 예비하며 새로운 의미의 ‘자유’를 고민해보는 것이다. 이 주장을 쉽게 받아들일 이는 많지 않을 것이다. 하지만 필자는 ‘자유’가 절대적이고 초월적인 개념이 결코 아니라는 점을 강조하고 싶다. 오히려 그것은 역사적 구성물이다. 오랫동안 자유라는 개념의 역사성은 개념의 현실정치에서의 위광에 가려져 충분히 인식되지 못하였다. 그러나 20세기 후반의 지성사(Intellectual History) 연구는 우리에게 당연시되는 ‘자유’가 장기간의 지난한 논쟁의 산물임을 밝혀냈다. 예컨대, 나치와 일제의 패망이 확실시되고 전후 새로운 현대적 질서가 모색되던 1944년, 미국의 대통령 프랭클린 루즈벨트(Franklin D. Roosevelt)는 미 연방의회 연설에서 저 자유와 자연적 권리라는 것이 재창조되어야 함을 주장한바 있다:

미국은 태초부터 지금까지 양보할 수 없는 몇몇의 정치적 권리들이 잘 보호되는 가운데 성장해왔습니다 (…) 그것은 삶과 자유에 대한 우리의 권리였습니다. 하지만 우리나라가 크기와 위상에 있어 성장해옴에 따라 - 특히 우리의 산업경제가 팽창함에 따라 - 이러한 정치적 권리들은 행복추구의 평등함을 보장하는 데에 부족한 것임이 증명되었습니다 (…) 따라서 우리는 계급, 인종, 믿음과 무관하게 안정과 번영을 보장할 새로운 기초로서 ‘제 2의 권리장전’을 받아들이기로 했습니다 (…) 좋은 직장을 얻을 권리; 의식주를 해결하고 오락을 즐길 정도로 충분한 임금을 받을 권리; 국내외의 독점에 의한 부당한 경쟁과 지배로부터 자유로이 사업할 권리 (…)

이 연설은 1929년 대공황 이후 서구사회가 이른바 '후기 근대(late modernity)'로 접어드는 과정에서 고전적인 자유관-개인의 자유에 대한 절대적 보장-이 대폭 수정하였음을 잘 보여준다. 개인의 자유에 대한 절대적 보장이라는 자유방임주의적 공리가 실용적이지 못하기에, 그것은 수정되어야만 하는 것으로 인식되었다. 이렇듯 개념은 시대를 반영하며 시대를 뒤쫓아간다. 아니, 그러해야만 한다. 선진국과 서구적 근대를 뒤쫓아가는 역사를 살아온 한국인에게 개념들이 지닌 역사성, 그리고 그것을 실용성이라는 제 1의 목표에 맞추어 조정하거나 창안해낸다는 전략적 의식은 생경한 것일지 모른다. 그러나 후발선진국으로서 한국은 이제 저 전략적 사고를 감행할 위상에 이르렀다. 그렇게 할 때 만이 인구위기와 신냉전의 사회경제적 축소 속에서도 한국이 디지털기술 기반의 우위를 유지할 수 있을 것이다.

“붉은 얼굴”의 인간과 ‘디지털 휴이넘랜드’‘디지털 휴이넘랜드’은 결국 자유에 대한 마니페스토(manifesto)다. 글에서는 ‘디지털 휴이넘랜드’에서 ‘진보’의 사회적 마찰로부터 해방되어 안락하게 살아가는 인간의 모습을 제시하였다. 필자는 인간사회가, 혹은 인간과 ‘비-인간’의 관계가 결코 그렇게 매끄럽게 이행하지 않을 것이라고 예견한다. 이것은 소수의견이다. 1945년 이래 세계사의 전개는 경제적 풍요가 권력의지(will to power)의 문제를 결코 해소하지 못한다는 사실을 잘 보여준다. 베를린 장벽이 무너진 1989년, 미국의 정치학자 프랜시스 후쿠야마(Francis Fukuyama)는 소련붕괴를 내다보듯 ‘역사의 종언(the End of History)’을 선언하였다. 이때의 역사란 체제경쟁으로 대표되는 ‘세계사(Weltgeschichte; History)’를 말한다. 후쿠야마는 ‘역사의 종언’을 통해 더 이상의 체제경쟁 없이 이제는 세계인이 평화롭게 경제활동에 전념하여 살아갈 것이라고 예견한 것이다. 그는 인간이 이제 혈기 오른 “붉은 얼굴”을 뒤로한 채 “최후의 인간”으로서 소박하지만 풍요롭게 살아갈 것으로 예견하였다.

중동의 혼란과 테러에도 불구하고, 적어도 2010년대 초까지 미국이 주도하는 신자유주의적 세계질서는 “붉은 얼굴의 인간”이 소멸해가는 양상을 보여주었다. 냉전 해소 이후 유럽의 국가들-특히 독일-은 대규모 군축을 감행하며 생긴 재정적 여유를 사회복지에 지출하였으며, 그 결과 유럽의 시민들은 어느 때보다도 문화적으로나 경제적으로 여유로운 시기를 보내게 되었다. 일본인들은 전쟁수행능력이 거세된 자신들의 ‘평화헌법’을 세계사의 한 기점으로까지 찬탄하며 안정된 자신들의 현상황에 만족하였다. 제 3세계 또한 마찬가지였다. 20세기 후반 점증되는 세계적 불평등에도 불구하고, 라틴아메리카•아시아•동유럽•아프리카는 중국경제의 거대한 수요에 힘입어 주목할 만한 국내총생산(GDP)을 성취하였다. 신자유주의적 세계화의 지배적 흐름은 국제적 갈등의 해소와 번영과 안정화였다.

2010년대 중반부터 시작된 미중경쟁, 그리고 2022년 현재 러시아-우크라이나 전쟁은 풍요가 인간을 “최후의 인간”으로 만들지 못했음을 잘 보여준다. 중국과 러시아는 ‘반미’ 내지 ‘반서방’이라는 이념 하에 하나의 진영을 만들어가고 있다. 중국과 러시아가 신자유주의적 세계질서 속에 경제적 착취의 대상이었던 것도 아니다. 중국은 차치하거니와, 러시아는 2010년대 내내 화석연료와 농산물을 수출하며 상당 수준의 성장을 경험하였다. 뇌관은 경제가 아닌 영토와 안보에 있다. 중국은 미국주도의 세계질서가 홍콩과 대만이라는 ‘하나의 중국’ 문제와 갈등을 빚기에, 러시아는 시장경제의 확산과 동유럽의 서구화가 자신의 안보에 해롭다고 판단하기에 저 1990년대 이후의 체제에 불만을 품게 된 것이다. 이렇듯 중국과 러시아이 미국과 그 동맹국들을 상대로 꾸려가는 ‘신냉전’의 중심에는 무엇보다도 권력과 자율성의 문제가 자리한다.

그런 인간이 과연 비인간 앞에 자신의 자율성을 포기하고 모든 종류의 투쟁으로부터 해방될 수 있을까? 필자는 회의적으로 본다. 인간사회 내에서 기계의 영향력의 확대는 지금껏 인간이 경험해보지 못한 규모의 ‘소외’에 대한 저항과 갈등을 초래할 공산이 크다. 위기는 생산구조에서부터 발생한다. 기술발전에 비했을 때 인적자본(human capital)의 고도화는 지극히 더디다. ICT 산업에서 만성적인 인력난은, 한국의 경우 노동시장의 수요 측에 상당한 문제가 있어보이기도 하지만, 무엇보다도 인적자본 개발의 지체현상이 잘 드러난 결과다. 요컨대, 제레미 리프킨(Jeremy Rifkin)이 말하는 ‘노동의 종말(The End of Labor)’은 생각보다 가까운 미래에 인간사회를 엄습할 가능성이 크다. 생산자로서의 기능이 박탈된 인간은 기계가 제공하는 생산력에 힘입어 연금생활자로 전락할 것이다. 천부적 역능인 이성을 활용하여 자연을 개발하고 규범적 정의를 제도로서 실현해내는 근대적 ‘시민적 자유’의 근간이 흔들릴 것이다. 이때 지금까지의 근대적 자유관념을 보존하려는 정신은 필히 ‘휴이넘’적 지위로의 퇴보에 대한 원한감정(ressentiment)으로 귀결될 것이다. 인간정신의 ‘연착륙’을 모색해야 한다.

인간의 근대사를 이끌어온 단선적 진보관은 앞으로의 진행만을 함축한다. 근대 인간에게 남겨진 끊임없는 상승의 이미지는 결코 현재에도 깨어지지 않았다. 모두가 잘 알듯이, 과학혁명과 산업 혁명 이전에는 서양과 동양의 생활수준, 기술수준, 생산량은 크게 차이가 나지 않았다. 그러나, 전술한 두 사건을 계기로 전자와 후자의 격차는 매우 크게 벌어지게 된다. 그러한 계기가 된 과학혁명과 산업혁명의 배경에 서양의 단선적 진보관이, 어느 시점에서의 몰락의 배경에는 동양의 순환적 세계관이 있음은 결코 우연이 아닐 것이라 생각한다.

그러나 이러한 단선적 진보관이 만들어온 세계는 점차 한계에 도달했다. 우리가 직면한 환경위기, 양극화, ‘과시’사회 와 같은 문제들은 점차 사소한 것들을 넘어 시대를 정의하는 사회의 질병이 되어가고 있다. 일례로, 잦은 태풍과 유럽, 북아메리카 지역의 가뭄은 환경위기가 일시적이고 감내가능한 것에서 인간의 실존 자체를 위협할 수 있음을 보여주었다. 우리 팀은 이러한 단선적 진보관이 끝까지 관철될 경우, 우리 사회는 어떻게 변화할지에 대해 관하여 논의했다. 그 결과 도출된 것이 “디지털 휴이넘랜드”이다.

휴이넘은 조너선 스위프트의 소설 “걸리버 여행기”에서 등장하는 말들의 사회이다. 이 사회에서 말들은 교양이 있고 품격이 있다. 흔히 대중 소설에서의 중산층 신사와 같이 말이다. 당시 “걸리버 여행기”가 금서로 지정된 이유는 이에 멀리 떨어져 있지 않다. 다윈의 “진화론”이 논쟁을 일으키기 한참 전의 영국 사회에서 말 따위가 인간과 동일하거나 혹은 우월한 존재로 나타나는 것을 받아들일 수 있겠는가?

우리의 디지털 휴이넘랜드는 스위프트의 휴이넘과 유사하게 다른 주체를 이성과 주인의 왕좌에 올려놓는다. 그것은 바로 인간이 자신의 손으로 직접 만든 기계다. 인간이 자신이 만든 객체에 의해 주변부로 밀려나다니 얼마나 역설적인가? 이러한 역설을 역설로만 남겨두는 것도 독자들에게 충분한 의의가 있을 것 같다. 다만, 추가적으로 설명해야할 혹은 소개해야할 부분이 있다고 여겨– 전체 팀의 생각은 아니지만 – 필자의 졸고를 통해 의견을 보이고자 한다.

“디지털 휴이넘랜드” 그리고 생태사상한동안 환경 논의에 있어 빠지지 않던 단어가 있다. “인류세”가 그것이다. 인류세란 유진 스토머가 처음 제안하고 과학자인 폴 크루첸이 다듬어 전파한 것으로 지질의 상태와 변화과정에 있어 인간 존재가 명백하게 영향을 주었음을 제시하는 개념이다.[1] 이가 궁극적으로 함의하는 것은 인류의 운명과 지구의 운명이 일치되었다는 것이다. 인류세에 관해 전술한 부분은 – 그 개념을 받아들인다면 – 이견이 없어 보인다. 그러나 이러한 사태에 대해 우리가 취해야할 윤리적 태도의 노선에 대해서는 여러 의견이 있다. 누군가는 인류의 책임을 확장한 ‘신인간중심주의’를 주장하기도 하고 또 다른 누군가는 윤리적 고려 대상의 확장을 주장하며 탈인간중심주의를 제시하기도 한다.

사실 우리가 제시한 개념은 윤리적 혹은 사회정의적 가치를 염두에 둔 것이 아니다. 디지털 휴이넘은 – 필연의 개념으로부터 가능성(?)을 이끌어내는 것으로 나타났으나 – 결국 하나의 미래에 대한 가설일 뿐이다. 사실과 윤리는 분명히 구분되어야 한다. 그러나 그러한 사실에 어느 정도의 윤리적 윤곽이 불가피하다면 진술을 거부할 수는 없다. 이 지점에서 분명한 책임이 요구되므로 사소한 필자의 생각을 개진해보겠다.

기계의 주인화에 따른 변화, 즉 우리가 ‘믿어왔던’ 인간적 능력의 쇠퇴는 생태중심주의가 제시하는 바와 크게 멀지 않다. 다시 말해, 인간의 주변화는 공통적으로 도달하는 지점인 것이다. 그러나 자세히 살펴보면 큰 차이가 있다. 디지털 휴이넘랜드에서 인간의 주변화는 기술의 진보에 따른 수동성의 강화에 의해 비자발적인 것인 반면, 탈인간중심주의에서의 윤리적 고려는 어디까지나 인간의 의지에 따른 것이다. 정리하자면 양 자는 인간의 의지에 대해 분명한 차이가 있다.

이러한 논의를 확장시켜 본다면, 필자는 디지털 휴이넘랜드에서 우리는 기존에 갖고 있던 주체-객체, 권리-의무와 같은 기본적인 사고 구조에 의문을 표하게 될 것이라고 본다. 즉, 우리가 가진 사고, 윤리 등의 프레임이 완전히 와해되는 것이다. 가령 모든 주체성과 의지가 없는 인간종을 상상해본 적이 있는가? 혹자는 공장에서의 기계처럼 일하는 인간을 말할 것이다. 그러나 그 인간에게도 자살할 수 있는 주체성은 있다. 궁극적으로 여기서 필자가 말하고자하는 것은 극단적으로 그러한 주체성에 대해서도 괄호치기가 행해질 수 있다는 것이다.

새로운 가능성? – 과학기술의 치료가능성지금까지 너무 어두운 이야기만을 해왔다. 조금은 화제를 돌려보고자 한다. 디지털 휴이넘랜드에서 인간은 ‘회복된’ 인간일지도 모른다. 아마도 원시의 생기를, ‘아곤’의 강력함을 되찾은, 그런 인간일지도 모른다. 이번 논의를 위해 12세기의 사상가를 한 명 소개하고자 한다. 그는 위그 드 생빅토르이다. 그는 철학, 예술, 신학 등과 관련하여 다양한 저술과 생각들을 남겼다. 이런 그의 사유 흐름 중에 우리는 과학에 대해 -비록 근대과학이 등장하기 전일지언정 – 흥미로운 생각이 있다. 물론 그 전에 그의 생각 중 몇 가지 지점을 살펴볼 필요가 있다. 우선 그는 신이 만물을 본래의 아름다운 모습을 따라 만들었다고 보았다. 또한 인간은 선악과를 먹음으로 인한 원초적 죄를 지었다는 전통적인 기독교적 생각을 위그는 가지고 있었다. 이러한 위그의 입장에서 중요한 것은 자연을 통제하고 개조하는 것이 아닌 자연을 통해 인간의 부족함을 메꾸는 것이었다.

위그에게 인간이 과학을 만들고 그것에 끌리는 것은 분명한 이유가 있는 것이었다. 인간은 자신이 훼손한 환경을 과학을 통해 복구시키려고 하였다. 즉, 자신이 만든 실존적 위기를 극복하고자 한 그 수단이 과학이었던 셈이다. 이런 지점에서 볼 때 그가 과학을 평가할 때 중요시되는 것은 연구가 과학자의 지혜를 높이는 데 어떤 기여를 하고 있는지와 결부될 뿐 아니라 궁극적으로는 인간 본연의 결함을 어떻게 치유하는가와 연관이 있는 것이다.[2] 이러한 휘그의 관점은 근대 과학에서 강조해온 단선적 진보관과 대비된다. 그것에서 우리는 뒤를 돌아보지 않는다. 과학의 발전은 “회복”이 아니라 “진보”이다. 인간은 그 자체로 훼손된 존재가 아니라 그 길을 달리던 존재였던 것이다.

필자는 우리가 제시한 디지털 휴이넘랜드가 휘그의 생각과 맞닿는 지점이 있지 않을까 생각한다. 지금-현재 우리의 관점으로 디지털 휴이넘랜다그 제시한 영향 – 즉 우리가 인간의 주변화와 그 결과로 제시한 것은 분명한 퇴보이다. 그러나, 위그의 관점에서 그것은 회복일 수 있다. 수동성의 증가는 우리가 세상의 질서를 인정하고 그것에 순종하는 것이요, 자신이 만들어낸 것에 대한 영향만을 확인하는 것일 수 있다. 또한 발전이 멈춘다는 사실은 인간이 단선적 진보관을 폐기하고 자신이 야기한 다른 부문에서의 폐해를 수습하는 것이라고 결론지을 수도 있다. 더불어 휘그의 관점을 받아들이는 것과 ‘디지털 휴이넘랜드’ 개념을 양립가능하게 하는 것은 단선적 진보관에 대한 우리의 반성과 한편으로는 환경 문제에 대한 실마리를 제공해주지 않을까 한다.

물론 이러한 시선은 나이브(naïve)할 수 있다. 특히 휘그의 관점이 사실상 13세기 근대 과학의 태동 이전에 있었던 자연철학이며 현재로서는 사상된 것이라는 것을 고려할 때 더욱 그렇다. 그러나, 그의 주장이 사상된 것이 근대적 사고관과 현실을 바라보는 우리의 프레임으로부터 비롯되었다면 그리고 그러한 사고관과 프레임의 수정을 요구하는 시점이 지금이라면, 충분한 대안적 사고를 제공할 수 있다고 생각한다. 더욱이 우리가 직면한 2040년까지의 탄소중립을 고려한다면 사고관의 전환 및 수정은 그 자체로 불가피하다.

정리하자면 디지털 휴이넘랜드가 만들어낸다고 제시한 개념들은 우리가 잃어버린 원래의 인간 모습을 되찾을 수도 있다는 것이다. 여기서 “멋진 신세계”의 가능성을 필자는 부정하는 것은 아니다. 다만, 다른 가능성으로 오히려 단선적 진보관과 지나친 이성중심 사고관이라는 ‘선악과’를 먹은 인간이 기계에 의해 회복된 에덴의 인간으로 상상한다면, 그것도 나름 긍정적이라고 볼 수 있지 않을까? 휘그의 관점과 디지털 휴이넘랜드의 결합은 우리에게 충분한 대안적 상상력을 제공할 것이다.

흥미로운 관점 : 기술 vs 인간?, 인간 vs 인간?맑스는 상품의 거래과정이 – 특히 물물교환이 될 때 – 물건과 물건의 단순한 교환은 아니라고 보았다. 그는 상품거래과정은 오히려 물건 뒤에 있는 거래자들의 관계를 대변한다고 보았다. 확장시키면 이러한 논리는 곧 소비를 할 때, 상품의 가치만을 소비하는 것이 아니라 그 상품에 새겨진 맥락을 소비한다는 것을 의미하기도 한다. 또한 “소비”의 대상이 점차 상품을 넘어 인간관계 및 공동체 가치까지 확장된다고 했을 때, 사실상 우리의 사회적 생활 자체에서 어떤 대상과의 맞부딪힘은 곧 그 맥락, 이해 당사자들과의 만남이라고 말할 수 있을 것이다.

기계 혹은 어떤 기술적 시스템의 발전은 인간의 단선적 진보관에 의한 것이다. 비록 어떤 시스템이 만들어진 후 – 인간과의 상호작용을 고려하더라도 – 그 자체적으로 진화하는 특징을 가지는 경우가 있지만, 그 원시적 시초에 인간의 손이 있었음은 부정할 수 없다. 이런 점은 우리가 제시한 디지털 휴이넘랜드에도 똑같이 적용될 수 있으리라 본다. 디지털 휴이넘의 생장은 그 자체로 이루어지겠지만, 그 시초, 정확히 그 기술적 세계의 시초에는 인간이 있을 것이다. 그렇다면 우리가 디지털 휴이넘랜드에서 그것의 세계와 마주했을 때 우리는 무엇 혹은 누구를 마주하는 것인가? 우리는 더욱이 그 세계성을 무엇으로 규정할 것인가?

아렌트는 “인간의 조건”에서 “호모 파베르”라는 개념을 끌어온다. 이러한 호모 파베르의 개념에서 인상적인 것은 작업에 의한 생산물들은 이 세계를 구성한다는 것이다. 즉, 세계성을 갖고 인간에게 영향을 주는 것이다. 이러한 작업물에 의해 만들어지는 세계성과 작업에 의해 파괴되는 환경은 결합되어 인간 실존의 한 부분으로 다가오게 된다. 즉 호모 파베르는 자신의 손에 의해 구속성을 갖는 것이다.[3]

주목해야할 것이 바로 이 지점이다. 구속성과 인간 즉, 단선적 진보관을 통해 인간이 만들어온 자체적인 구속성을 우리는 어떻게 받아들일 것인가? 그에 대한 답으로서 네오-러다이트 운동이 제시될 수 있다. 그러나, 단언컨대 그것은 답이 될 수 없다. 디지털 & 기계 시대의 산물들이 아무리 자신에게 부정적인 영향을 미치더라도 그것에 의해 형성된 시스템과 구조, 그리고 이미 활발한 주변의 사용이 그 가능성을 억제할 것이다. 그렇다면 그것의 전적인 거부가 불가능하다면 결국 수용하는 형태에서 결정이 이루어져야할 것이다. 다시 말해, 우리는 우리가 만든, 어쩌면 “프랑켄슈타인”의 크리쳐와 같을지도 모를 ‘그것들’과 마주해야만 한다.

개인적으로 우리의 디지털 휴이넘랜드가 결국 독자들에게 촉구하는 바는 기술 수용에 대한 태도의 고려라고 생각한다. 소설 “프랑켄슈타인”[4]에서 크리쳐를 악랄하게 만든 것은 누구인가? 그것은 태초부터 그러했는가? 역설적이게도 그것을 악랄하게 만든 책임은 그것의 창조자인 프랑켄슈타인 박사에게 있었으며, 그가 크리쳐를 대하는 태도에 문제가 있었다. 프랑켄슈타인 박사가 만약에 크리쳐를 자기 자신의 손으로 만든, 그러나 자신을 구속시키던 그것을 마주하는 것이 결국 자신을 마주하는 것과 같다는 것을 지각했다면 소설의 결말이 다를 수도 있었을 것이다. 즉, 크리처 너머에 있는 자신을 발견하고 그 속에서 ‘인간’을 발견했다면 모든 것이 달라졌을 수 있다는 것이다.

프랑켄슈타인의 이러한 이야기가 우리에게 암시하는 바는 분명히 새겨볼 필요가 있다. 디지털 휴이넘이 – 즉 기계와 디지털 산물이 인간을 압도하는 사회가 “필연”이라고 생각하지는 않는다. 이 지점에서는 다른 토론자들과는 충분한 입장 차가 있을 것이라 생각한다. 다만, 그것은 충분한 가능성이 높은 “가능미래”이며 “지향 미래”와는 큰 거리가 있다. 미래는 정해지거나 필연적이지 않다. 그것은 현재를 기준으로 방사선으로 뻗어있는 가능한 것들의 집합이다. 따라서 우리가 할 수 있는 것은 그것들 속에서 가장 가능성이 높은 것들이 무엇이고 우리가 원하는 가치와 사회상에 적합하게 바꿀 수 있는지 생각해보는 것이다.

디지털 휴이넘랜드가 다루고 있는 것은 단순히 인간과 기계와의 관계가 아니다. 그것은 인간과 그 자신의 손에서 탄생한 것 간의 구속성을 다루고 있으나, 더 넘어서는 한 시대의 인간과 그 자신의 자화상 간의 관계 및 구속을 다루고 있는 것이기도 하며 어떤 의미에서는 그 속에 담겨진 인간 사회를 마주하는 것이기도 하다. 디지털 휴이넘랜드에서 우리가 읽어야할 것은 그 기계 사회에 담긴 우리 자신들의 과거, 현재, 그리고 어쩌면 미래일지도 모르는 모습이어야만 할 것이다.

‘디지털 휴이넘랜드’라는 세계관을 통해 인간중심주의를 조명함에 있어, 인간종의 ‘즉위’와 ‘퇴위’라는 표현은 제법 적절한 비유를 제시하는 것 같다. 이 내러티브를 따른다면, 인간과 기계의 관계를 양위, 옹립, 폐출, 반역 따위의 더욱 다양하고도 구체적인 은유적 키워드로 확장하여 설명할 수 있을 것이다. 하지만 이러한 확장성은, 반대로, 받아들이는 사람에 따라 상이한 이해와 해석의 여지가 있다는 것을 의미하기도 한다. 즉, 인간과 기계의 미래를 그리는 데에 아주 명확한 이미지를 제공하지는 못한다는 것이다. 이는 근원적으로 탈인간중심주의 개념에 내재된 도발성, 그리고 한편으로는 막연함 때문에 발생하는 문제이다.

나는 그러므로 디지털 휴이넘랜드를 둘러싼 잠재적 오해와 의문을 최소화하기 위하여, 이 세계관의 핵심적인 내러티브를 구성하는 세부 조건들을 면밀히 분석하고자 한다. 이렇게 논의를 보충함으로써 앞으로 나아갈 방향을 고민하는 동시에 새로운 담론들의 가능성을 여는 것이다. 미리 밝혀두지만, 내가 디지털 휴이넘랜드를 이야기하는 것은 탈인간중심주의를 옹호하기 위함이 아니라, 복잡다단한 미래사회를 설계할 때 앞으로는 탈인간중심주의적 관점에도 주목할 필요가 있다고 강조하기 위함이다. 다시 말해, 이 논의의 목표는 디지털 시대를 살아가는 인류에게 닥칠 수 있는 여러 가지 가상적 시나리오들을 다방면으로 검토하며, 그러한 시나리오들에 가장 널리 적용될 수 있을 만한 유효 지침을 마련하는 것이다.

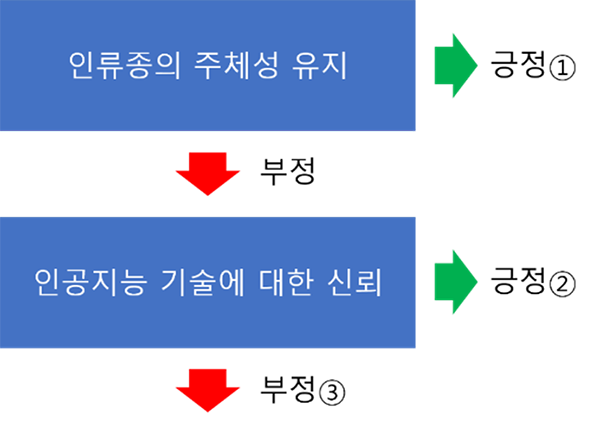

인간과 기계의 미래 관계를 전망하는 세 가지 갈래위 다이어그램은 인간과 기계의 미래 관계를 전망하는 세 가지 갈래를 도출하는 데 활용된 명제들을 보여준다. 두 가지 중 첫 번째는 인류종이 계속해서 스스로의 주체성을 보전할 수 있다는 명제이고, 두 번째는 인공지능 기술에 대한 사람들의 무조건적인 신뢰를 기대할 수 있다는 명제이다. 이러한 두 가지 명제를 내세운 까닭은 우선 본문(“’디지털 휴이넘랜드’는 디스토피아인가?”)에서 주요 논지를 구성했던 내용들을 포함하기 때문이다. 또한 앞서 언급한 즉위와 퇴위 내러티브에서도 이러한 맥락을 확실하게 짚어 그 함의를 보다 정확하게 나타내야 한다고 보았다.

물론 두 가지 명제가 반드시 위와 같은 논리적 순서로 전개되는 것은 아닐 뿐더러, 위와 같은 세 가지 결과만으로 미래에 대한 전망을 개괄하기에는 충분치 않다. 다만 인간 차원의 행위성(agency)과 기계 차원의 행위성에 각각 부여되는 가치를 단계적으로 헤아린다는 점에서 나름의 정합을 찾을 수는 있을 것이다. 그렇다면 명제들을 이루는 세부 조건들과 더불어, 세 가지 전망의 의의와 한계를 차례로 확인해보자.

① ‘인류종의 주체성을 유지’한다면디지털 사회에서 인류가 자신의 주체성을 계속해서 보전할 수 있다는 것을 확신한다면, 사실 이 모든 논의는 무의미해질 수도 있다. 기술의 발전과는 무관하게, 인간사(人間事)를 인간들이 결정한다는 원칙이 견고하게 유지될 것이기 때문이다. 그러나 (전망이라는 명칭이 무색하게도) 이 첫 번째 전망이 실현될 가능성은 상당히 희박하다. 어쩌면 우리가 느끼는 이 어렴풋한 위기감은 이미 우리의 주체성이 서서히 침식(浸蝕)되고 있음을 자각한 결과일지도 모르겠다.

근대부터 우리의 주체성은 가장 고귀한 것으로 여겨졌음에도 불구하고, 우리는 현대에 들어 과거의 주체적 행동 강령에 반(反)하는 모순을 드러내고 있다. 따라서 기술에 대한 의존은 디지털 사회로 전환되면서, 편의성과 효율성이 새로운 가치 규범으로 득세하고 그 자리를 차지한 탓으로 볼 수 있겠다. 편의성과 효율성이 기준이 된 이상, 지극히 인간적인 방식을 추구하는 것은 더 이상 양립 불가능하다. 오늘날 우리에게는 어떠한 결정을 내리기 위해 고심하며 시간을 낭비하는 것보다 인공지능이 내려주는 합리적인 판단을 따르는 편이 더 효율적으로 인식되는 것이다. 즉, 기계가 제공할 수 있는 최대치의 편의를 인류가 누리는 것이 디지털 시대 인간-기계 관계의 사명이 되어버렸다. 이러한 흐름 속에서, 기계들의 상대적 우월성을 내면화하는 사람들의 비율이 높아질수록 인공지능의 행위성 역시 강화될 것으로 예측할 수 있다. 이처럼 인류적 주체성이 기계적 주체성으로 대체되는 과정 자체를 거스르기 어렵다고 가정하는 바, 인간이 어떻게 대응할 수 있을지 아래 두 가지 전망을 통해 살펴보도록 한다.

② ‘인류종의 주체성을 유지’하지 못하는 대신, ‘인공지능 기술에 대한 무조건적인 신뢰’를 긍정한다면두 번째 전망은 앞의 명제를 부정하고, 뒤의 명제를 긍정한다. 본문에서 다루었던 디지털 휴이넘랜드의 모습은 사실상 이 두 번째 전망을 전제한 것으로 볼 수 있는데, 지배종의 교체에 빗댈 수 있을 정도로 극단적인 시나리오이기도 하다. 인공지능에게 주어지는 권리와 책임이 사회적 합의 하에 극도로 비대화되어, 인류의 일을 인류가 아닌 인공지능이 대신하게 되는 것이다.

인류가 저항 없이 기계의 통제에 순응하게 되리라는 상상이 그다지 타당하지는 않겠다만, ①에서 언급한 것처럼 기계에 대한 신뢰가 이전 시대에 비해 크게 확산되고 있으므로 만약에 미래 어느 시점에 그러한 신뢰가 보편적이고 절대적인 정도에 도달하게 된다면 ②와 같은 시나리오도 생각해볼 수 있다. 그러나 두 번째 전망 역시 (그 한계를 본문에서 미처 직설하지는 못했지만) 현실적인 차원에서 납득하기 어려운 구석이 있으며, 무엇보다도 별로 매력적이지 않다. 결국 기계가 내리는 결정을 무조건 수용해야 한다는 것은, 인류 전체에게 손해가 되는 결정조차도 받아들여야 함을 의미하기 때문이다. 이는 그 자체로 모순성을 띠는데, 애초에 ②는 탈인간중심주의를 기초로 하는 전망이면서도 실상 인류종의 이익을 따지는 방향으로 회귀할 수밖에 없기에 그러하다. 인류가 손해를 감수하면서까지 인공지능을 따를 유인이 없다는 것이다.

생태적으로도, 종(種)은 자신의 이익을 보호하기 위해 행동한다. 그 이익을 위협하는 체제를 굳이 유지하고 싶어하지는 않는 것이 자연스럽다. 그러므로 인공지능 기술에 대한 무조건적인 신뢰를 보냈다가도, 인류에게 절대적으로 불리한 결정에는 즉각 반발하며 그 신뢰를 철회할 수 있는 것이다. 이러한 종 차원의 대응이 인간중심주의적이라는 비난을 보낼 수 있는가?

우리는 이 지점에서, 사실 인공지능의 우월성을 적극적으로 인정하려는 사람들조차 인공지능에 정말로 기대하는 것은 ‘객관적이고 독립적인 주체가 인류에게 최선인 결정을 찾아주는 것’이지, ‘인류종 전체의 운명을 쥐는 것’이 아님을 발견한다. 이것이 우리가 인공지능에 대해 가지고 있는 (이른바) ‘신뢰’의 기반이자 정체(正體)이다. 설령 인공지능의 결정이 인류종에게는 손해를 끼칠지언정 생태계 전체에는 득이 된다 한들, 그 결정의 순간 신뢰는 더 이상 사라지고 없을 것이다. 더구나 기계의 태생적 목적이 인류에 대한 봉사에 있었으므로, ‘믿는 도끼에 발등 찍히다’는 식의 불쾌함은 한층 깊이 각인된다. 막상 기계는, 적어도 아직까지는, 인류의 결정권을 탈취하고자 하는 의도를 가진 적이 없음에도 말이다.

결론적으로 ②가 모순성을 안고 있다는 것은, 그만큼 두 번째 명제를 긍정하는 데에도 사람들 간의 커다란 견해차를 예견할 수 있다는 것이다. 이는 필연적으로 사회 내부적 갈등이라는 또 하나의 문제를 야기하며, 인공지능을 통한 손쉬운 결정으로 얻는 이득보다 사회 내 충돌로 인한 비용이 더 크리라는 짐작도 해볼 수 있겠다.

본문에서는 ②가 인류종의 해방을 가져올 수 있다는 측면을 관념적으로 조명하기도 했는데, 해당 내용이 끌고 오는 논지들의 방대한 부피를 생각해보았을 때 내가 그것을 이 글에서 추가적으로 소화하기에는 지면에의 제약이 있다. 아쉽지만 ‘해방’에 관하여 본문에 덧붙여 의견을 펼치는 것은 독자 여러분의 몫으로 남긴 채, 나는 세 번째 전망에 대한 이야기를 이어가려고 한다.

③ ‘인류종의 주체성을 유지’하지는 못하더라도, ‘인공지능 기술에 대한 무조건적인 신뢰’는 부정한다면감히 말하건대, 개인적으로는 세 가지 갈래 중 가장 현실적이면서도 이상적인 시나리오처럼 느껴진다. 인간와 기계 사이에서 주도권을 적절히 분배하여, 흔히 주종관계로 묘사되어왔던 인간-기계의 위치를 전복시키는 대신 수평적인 공존 방식을 택하는 것이다. 즉, 인공지능 기술에 대한 조건적이고 제한적인 수용을 의미한다. 기계에 의해 잠식되어 가는 인류 주체성의 현주소를 직시하면서도, 그것에 대한 완전한 극복을 주장하는 것보다는 균형을 되찾기 위해 노력하는 새로운 접근이다. 다만 그러한 접근을 위해서는, 우리의 주체성을 유지하는 것이 중요하다는 것을 계속해서 일깨움과 동시에 인공지능 기술의 적절한 활용에 대한 사회적 토론이 활발히 오갈 수 있어야 한다.

이는 인공지능 기술의 영향력을 인류의 승공권(勝空圈) 하에 편입하려는 시도로 요약될 수 있다. 예를 들어, 인공지능이 결정권을 행사할 수 있는 영역 자체를—환경, 스포츠, 문화 등—특정하게 국한시키는 식이다. 혹은 인공지능에게 전적으로 결정을 맡기되, 최종 승인 여부는 인간이 결정하는 제도적 방안을 생각해볼 수도 있겠다. 무엇이 되었든, 이 세 번째 전망에서 인류는 일종의 협의체로서 위치를 재조정하며, 기계와 교섭 및 협력한다. 여전히 인류의 편리를 도모하며 인공지능 기술을 활용하지만, 인공지능의 행위성을 인정함으로써 독단적인 인간중심주의와는 결별을 선언하는 것이다.

인류가 오랜 기간 앉아 있던 왕좌는 원래 공석이었다. 왕좌는 처음에 인류가 그것을 세우고, 그로부터 나오는 특별한 권리를 스스로 규정하면서 허구적으로 성립된 것이기 때문이다. 그러나 ③은 그 왕좌의 존재가 지워진 세계관을 시사한다. 꼭 누군가 왕좌에 앉아야만 하는 것은 아니다—그 자리에 누가 앉을지 의식하기보다는, 오히려 그것의 제거로 말미암아 더욱 다양한 공존의 가능성을 누릴 수 있다. 우리는 디지털 사회에서 인류의 주체성이 처한 상황을 엄연한 현상이자 새로운 당면 과제로 인식해야 한다. 그러므로 세 번째 전망은 ‘앞으로 인류는 어떠한 형태의 주도권을 달성할 수 있을 것인가’라는 뜻깊은 고민으로 향하는 길목에 놓여 있다.

디지털 휴이넘랜드의 공격성에 대한 변명디지털 휴이넘랜드에 대한 우리의 생각은 ‘Why not?’, 그러니까 ‘인간이 중심이 아니라면 어떠한가?’라는 도발적인 질문에서 출발했다. 하지만 인간중심주의로부터 탈피하자는 메시지는 단순히 다른 것이 인류를 대체해야 한다는 주장은 아니다. 인류적 행위에 대한 성찰을 곁들인 당위적 주제에 머무르지만도 않는다. 그저 인간중심주의적 관점에서 탈피해야만 보이는 것들이 있고, 새롭게 제시될 수 있는 명제들이 있을 뿐이다. ②의 전망을 중심으로 본문을 구성한 것 역시 유사한 맥락에서, 가장 어렵고 공격적인 상상을 시도함으로써 논의의 폭을 최대한 넓히고 싶었기 때문이다.

디지털 휴이넘랜드라는 발상이 인간과 기계의 미래 관계 논의에서 더 많은 이야기를 이끌어낼 수 있는 밑바탕을 이루기를 바란다. 이 글에서 내놓은 명제들을 실마리 삼아, 훨씬 섬세하고 참신한 전망들도 등장할 수 있을 것이라고 믿는 바이다. 이처럼 디지털 기술의 발전 속에서, 우리가 던지는 질문이 어떠한 해답으로 결말나지 아니하고 또 다른 질문으로 이어진다면 더할 나위 없을 것이다.

흔히 기술발전이 지속적으로 이뤄져 기계가 인간을 능가하는 수준이 되었을 때, 인간이 계속 주도권을 잃어서는 안된다고 말한다. 다시 말해, 기계가 인간을 지배하고 인간이 기계의 명령에 복종해야 하는 상황은 곧 인류 문명의 종말과도 같다는 것이다. 그러나 과연 그런가? 인간에게 어떠한 상황에서도 자유의지를 최대한 보장하는 것이 바람직한 것이며, 항상 최종 결정권은 인간이 가지고 있는 것이 바람직한 미래 디지털 사회라고 할 수 있는가?

디지털 휴이넘랜드의 개념은 이 질문에 대해 "NO"라고 답하면서, 인간이 주도권을 잃는 것이 반드시 나쁘지 않을 수 있음을 의미한다. 필자는 이를 입증하고자 애초에 기계가 주도권을 쥐고 인류를 이끌어나가는 사회보다 인류가 주도권을 가지고 스스로 꾸려나가는 사회에서 인류가 더 행복한 삶을 영위할 수 있을 것이라는 보장이 없음을 밝히고자 한다. 한 마디로, "인간 사회는 왜 실패하는가Why Human Societies Fail?"라는 보다 근본적인 질문에 대한 필자 나름의 답을 제시하려는 것이다. 필자는 이것이 디지털 시대의 주도권을 인간이 아닌 기계가 쥐는 것이 오히려 더 나은 사회를 만들 수도 있다는 가능성이라고 믿는다.

실패의 개인적 차원 : 인간의 이기적 본성인간 사회가 실패하는 근본적 이유는 바로 인간이 이기적 본성을 가지고 있기 때문이다. 인간은 타인이 극심한 고통보다도 자신의 편의를 우선시할 수 있을 정도로 이해타산적인 존재다. 최근 상당한 인기를 누렸던 드라마 <이상한 변호사 우영우>를 본 시청자들은 지적 장애를 가진 주인공 우영우의 모습에 감동하며 장애인 인권 중시의 필요성에 큰 공감을 표했다. 이는 그보다 조금 앞서 발생한 전국장애인차별철폐연대(전장연)의 장애인 이동권 보장을 위한 시위에서 출근 시간에 서울 지하철 운영 차질이 생기자 다수의 사람들이 상당한 원망과 분노를 표시했던 사건과 매우 대조적이다. 변호사 우영우는 "장애인임에도 불구하고" 해당 배우(박은빈)의 수려한 외모와 법조인으로서 훌륭한 능력을 갖추고 감동적인 드라마 스토리를 통해 시청자들에게 큰 즐거움을 주는 존재였다. 반면 전장연 시위에 참여한 장애인들은 바쁘고 피곤한 출근 시간에 수많은 시민들에게 불편을 주는 존재였다. 때문에 둘 모두 장애인 인권을 주장하고 있음에도, 다수 대중에게 이익을 제공한 전자는 지지를 받은 반면 손해를 끼친 후자는 비난을 받은 것이다. 필자는 이러한 사회현상이 도덕적으로 올바르다고 주장하려는 것이 결코 아니다. 필자는 이러한 위선이 일부 사람들만의 행태가 아니라 인간 본성 그 자체일 수 있음을 고발하려는 것이다. 애덤 스미스는 <도덕감정론>에서 다음과 같이 지적한 바 있다. "내일 자기 새끼손가락을 잘라버려야 한다면 오늘밤 그는 잠을 자지 못할 것이다. 그러나 1억이나 되는 이웃 형제들의 파멸이 있더라도, 만약 그가 직접 그것을 보지 않는다면, 그는 깊은 안도감을 가지고 코를 골며 잘 것이다." (Smith, 2009)

이상에서 서술한 사람들의 행태는 근현대 자본주의 사회에서 이익을 인권보다 중시하는 풍조가 만연하기 때문이지 인간의 본성 때문은 아니라 반박할 수도 있다. 그러나 이해타산적인 인간의 행태는 고대와 중세 사회에서도 쉽게 찾아볼 수 있던 것이다. 일찍이 한비자가 이르기를, 수레를 만드는 장인은 사람들이 부유해지기를 원하고 관을 만드는 장인은 사람들이 죽기를 원하지만, 이는 전자가 선하고 후자가 악하기 때문이라 아니라 둘 모두 수레와 관이 많이 팔려 이익을 얻고 싶어하기 때문이다. 중세 십자군이 당시 이교도도 아니고 같은 기독교 신자인 중세 유럽인들을 약탈하고 학살한 것이나, 스페인과 포르투갈 정복자들이 아즈텍, 잉카 문명을 철저히 파괴한 뒤 금은보화를 약탈한 것, 영국인들이 청나라에 마약을 팔아 이득을 얻기 위해 아편전쟁을 일으킨 것이 대표적인 역사적 사례들이다.

또한 이익은 단순히 물질적 이익만이 아니라 정신적 만족이나 불만을 포함하는 개념이다. 즉, 필자는 자신에게 직접적인 물질적 이익을 주지 않더라도 최신 영화 감상이나 하와이 여행과 같이 스스로에게 정신적 만족을 줄 수 있는 행위 역시 이해타산에서 비롯된 이기적 행위라고 간주한다. 오해를 피하고자 이타적 행위와 이기적 행위를 구분하면 다음과 같다. 필자는 이타심과 이타적 행위를 “그것이 자신의 복리에 미칠 영향은 전혀 고려하지 않은 상태에서, 타인의 실질적인 복리(welfare)를 증진시키기 위해 상당한 관심을 기울이고, 타인이 스스로의 욕망과 신념을 충족시킬 수 있도록 충분한 도움을 제공하는 것”이라 정의한다. 반면 이기심과 이기적 행위는 “타인보다는 자신의 실질적 복리증진, 욕망 및 신념의 충족에 집중하는 태도”이다. 그런데 우리가 흔히 ‘이타적’이라 생각하는 태도와 행위들이 얼마나 위의 개념 정의에 부합하는가? 예컨대 익명으로 기부를 하는 행위나 아무런 보상 없이 자발적으로 봉사활동을 하는 것은 흔히 이타적 행위로 여겨진다. 그런데 만약 그러한 기부나 봉사활동을 하면서 스스로 좋은 일, 올바른 일을 했다는 만족감이나 뿌듯함을 거의 느끼지 못하는 경우에도 사람들이 이런 행위를 할 것인가? 인간은 자신의 영달이나 만족을 충분히 얻지 못하는 경우에 대해서도 순전히 타인의 복리를 위해 자신의 이익을 기꺼이 희생하는 경우도 있다. 그러나 이러한 이타적 행위는─이기적 행위와는 달리─대다수의 사람들이 장기간에 걸쳐 하기는 어려운 것이다.

Fehr and Camerer (2007)과 Lee (2008)은 사회적이고 도덕적인 관념(social norms and moral norms)을 따르는 것이 개개인에게 직접적인 물질적 이익을 주지 못하더라도 사회적 차원에서 상당한 정신적 보상을 제공한다는 점에서 쾌락주의적 이타주의(hedonic altruism)의 뇌과학적 근거를 제시하였다. 특히 Fehr & Camerer의 연구는 칸트의 정언명령처럼 순수한 이타적 동기를 토대로 기부를 하는 것보다 기부를 통해 자기 자신이 정신적 만족을 느끼는 경우에 더 많은 기부를 한다는 사실을 보였는데, 이를 토대로 인간의 뇌는 아무런 물질적, 정신적 보상이 없더라도 그 자체만으로 옳은 행위를 하기 어려움을 알 수 있다.

실제로 Omoto and Snyder (1995)의 연구에서도 자원봉사자들이 타인을 돕고 그들의 이익과 안녕을 증진시킨다는 이타적 동기보다는 자기수양과 자신의 가치관을 실천한다는 이기적 동기를 가진 경우에 봉사활동을 더 오래 지속함을 밝힌 바 있다. 이것은 필자가 앞서 지적한 바와 같이, 순수하게 타인의 실질적 복리증진과 타인의 욕망 및 신념 충족을 위한 행위는 보편적이고 장기적으로 이뤄지기 어렵지만, 그와 반대로, 타인의 실질적 복리증진과 욕망 및 신념 충족 자체보다는 자신의 욕망 및 신념 충족을 더 중시하는 이기적 태도는 훨씬 보편적이고 장기적으로 이뤄질 수 있음을 보여준다.

물론 인간이 항상 이기적인 모습을 보이는 것은 아니며, 맹자나 칸트와 같은 철학자들이 지적하였듯 인간은 누구나 태어날 때부터 선천적으로 양심과 선한 의지, 곧 "도덕감정"을 가지고 있으며, 이를 잘 계발하면 자신의 이익만을 추구하며 남에게 해악을 끼치는 이기적인 행동을 막을 수 있다고 주장할 수도 있다. 그러나 과연 인간의 도덕감정은 신뢰할 수 있는 것인가? 인간의 도덕감정은 각자의 주관적인 신념에 따라 동일한 사안에 대해서도 상이한 도덕적 판단을 내리도록 만든다. Alger and Weibull (2013)은 게임 이론을 통해 인간은 진화의 과정에서 완전히 이기주의(Homo Oeconomicus)와 완전한 도덕주의(Homo Kantiensis) 사이의 다양한 스펙트럼에 존재하게 되며, 이때 자신이 상호작용하는 타인들이 자신과 얼마나 동질적인 특성을 가지고 있는지(assortativity)에 따라 그 사람이 보이는 도덕성의 정도가 결정된다고 분석했다. 이는 칸트가 주장한 윤리적 관념에 따라 사는 사람들은 진화의 과정에서 도태되며, 현실 속에서는 어느 정도의 이기심과 이타심을 동시에 지닌 사람들이 남게 됨을 보여준다. 더불어 이때의 ‘어느 정도의 이타심’은 자신의 욕망이나 신념과는 전혀 무관하게 정언명령에 따라 타인의 복리증진을 추구하는 행위가 아니다. 해당 연구는 현실의 인간들이 정언명령과 같은 하나의 보편적인 윤리적 기준이 아니라, 자신이 상호작용하는 집단의 구성원들이 자신과 얼마나 동질적인 특성을 가지고 있는지에 따라 달라지는 상대적이고 주관적인 도덕적 기준을 근거로 행동함을 밝히고 있다.

이처럼 인간이 이중잣대에 따라 위선적인 태도를 보인다는 사실, 다시 말해 “내가 하면 로맨스, 남이 하면 불륜”이라는 내로남불의 행태를 보인다는 사실은 인지신경과학 연구들을 통해서도 알 수 있다. 인간은 본인과 같은 집단에 속한 구성원들을 속하지 않은 사람들보다 더 편애하는 인지적 편견인 내부자 편향(Ingroup Bias)을 가지고 있다. 인간은 어릴 때부터 상대방의 행동을 예측하고 그에 따라 자신의 태도와 행동을 조율하고(Hamlin et al., 2007), 이 과정에서 상대방이 어떤 집단에 속해 있는지에 대한 정보를 적극적으로 활용한다(Cimpian & Erickson, 2012). 인간은 생후 5개월~6개월부터 자신의 가정환경에서 같은 언어를 사용하는 사람을 더 선호하며(Kinzler Katherine et al., 2007; Kinzler et al., 2011), 같은 인종의 얼굴을 더 잘 인식하고(Ratner & Amodio, 2013; Van Bavel et al., 2008), 고통에 더 잘 공감한다(Avenanti et al., 2010; Azevedo et al., 2013). 아이들은 외부자 집단의 구성원보다 내부자 집단의 구성원으로부터 더 많은 도움을 받을 수 있을 것이라 기대하고(Chai et al., 2022; Jin & Baillargeon, 2017), 더 많은 자원을 나눠주고자 하며(Dunham et al., 2011; Mulvey et al., 2016), 잘못을 더 잘 용서한다(Mulvey et al., 2022). 또한 사람들은 동일한 정보라도 그것을 내부자 집단의 구성원들에게 더 유리한 방향으로 왜곡해 인식하며(Dunham et al., 2011; Hastorf & Cantril, 1954), 자신과 동일한 사회집단에 속한다고 느끼는 인물의 지시에 더 잘 복종하고(Haslam & Reicher, 2012; Haslam et al., 2014), 타인의 입장에서 상황을 이해하고 그 사고방식을 예측하는 능력(Theory of Mind)이 내부자 집단의 구성원들을 대상으로 더 잘 발휘할 수 있음이 확인되었다(Gönültaş et al., 2020; McLoughlin & Over, 2017).

본인과 같은 인종과 다른 인종의 얼굴을 인식할 때 편도체(amygdala)의 활성화 수준이 다른 것은 각 집단에 대한 편견과 관련이 있으며(Hart et al., 2000; Lieberman et al., 2005; Phelps et al., 2000), 안와전두엽(orbitofrontal cortex)의 활성화는 인종 및 젠더에 따른 내부자 집단과 외부자 집단의 구성원들에 대한 주관적 평가 및 내부자 집단의 구성원들을 더 선호하는 것과 관련된 것으로 밝혀졌다(Gilbert et al., 2012; Van Bavel et al., 2008). 또한 뇌섬엽(Insula)은 백인들의 흑인에 대한 혐오와 부정적 태도와 관련 있으며(Beer et al., 2008; Harris & Fiske, 2006; Knutson et al., 2007), 본인과 같은 인종의 고통을 목격할 때에만 선택적으로 활성화되는 것으로 나타났다(Cikara & Fiske, 2011; Harris & Fiske, 2006). 나아가 자신과 같은 젠더나 국적에 대한 단어들을 인식할 때 내측 전전두피질(medial Prefrontal Cortex)가 더 활성화되는 것으로 나타났다(Morrison et al., 2012).

내부자 편향은 아주 어릴 때부터는 모든 인간들에게서 공통적으로 나타나며 사회 구성원들과의 다양한 상호작용에 항상 영향을 미칠 수 있는 인지적 편향인 만큼, 특정 인종, 젠더, 국적, 종교 집단에 대한 혐오 및 차별과 관련있을 뿐만 아니라(Amodio, 2014; Han, 2018; Harris & Fiske, 2006), 심각한 정치적 결과를 야기할 수 있다. 사람들이 외부자 집단의 구성원들보다 내부자 집단의 구성원들에게 더 유리한 방향으로 정보를 왜곡하며(Dunham et al., 2011), 동일한 잘못에 대해서도 외부자 집단보다 내부자 집단에게 더 관대하다는 사실(Koval et al., 2012; Mulvey et al., 2022)은 사람들이 확증 편향(Confirmation Bias)에 빠지기 쉽다는 것을 의미한다. 최근 한 연구는 자신이 기존에 가지고 있던 믿음과 상반된 정보의 가치를 과소평가하는 확증 편향과 내부자 편향이 공통된 신경적 매커니즘에 의해 발생할 수 있다는 근거를 제시한 바 있다(Kappes et al., 2020).

확증 편향은 자신들의 관점을 무조건적으로 신봉하는 극단주의를 야기할 수 있다. 자신이 기존에 가지고 있던 정보나 믿음이 잘못된 것일지라도 자신과 비슷한 생각을 가진 내부자 집단 구성원들과 반복적인 의견 교환을 통해 그 잘못된 관점이 계속 강화될 경우, 극단적 사고방식에 빠져 헤어나오지 못하게 되는 것이다. 실제로 극단적인 관점을 가지고 반사회적인 행동을 계속하는 사람들은 비슷한 사고방식을 가진 인적 네트워크에 매몰되어 자신들의 행위가 도덕적으로 정당하다는 믿음을 지속적으로 강화한다는 사실이 최근 연구들에서 밝혀진 바 있다(Atari et al., 2021; Mooijman et al., 2018).

이렇게 자신이 속한 Ingroup의 신념과 행위가 절대적으로 옳다는 과도한 믿음은 파시즘(Fascism)으로 이어져 민주주의를 훼손하고 외부자 집단으로 분류된 사람들에 대해 끔찍한 폭력을 가하는 것으로 이어질 수 있다. 대표적인 예시가 2021년 도널드 트럼프 전 대통령이 선거 결과에 대해 이의를 제기하자 그 지지자들이 미국 국회의사당을 습격하며 5명의 사상자가 발생한 전대미문의 사건이다(Safdar et al., 2021). 이외에도 독일 나치스(Nazis)와 그 지지자들이 아돌프 히틀러에 대해 압도적인 지지를 보이며 6백만이 넘는 유대인 학살을 저지른 것이나, 프랑스 대혁명 당시 부패한 왕과 귀족을 처형한 시민혁명군이 자의적 판단에 따라 감옥에 수감돼 있던 과부들과 걸인들, 부랑자들, 12세~17세 아이들을 새로운 공화국 정부에 위협적인 반사회적 존재로 규정한 뒤 모두 학살한 사건(LeBon, 2001)을 꼽을 수 있다.

더구나 프랑스의 시민혁명군은 학살을 저지른 자신들의 '애국적' 행위를 자랑스러워하며 그에 대한 보상을 혁명정부 관계자들에게 요구하였다(LeBon, 2001). 이와 유사하게 나치스 고위 관계자로서 악명높았던 아돌프 아이히만은 자신의 행동이 유대인들에게 어떤 고통을 줄 것인지 생각조차 하지 않은 채 유럽 전역의 유대인들을 강제수용소로 보내고 학살하는 효율적 시스템을 고안하기 위해 최선을 다하였다. 정치철학자 한나 아렌트는 이러한 아이히만의 행동을 악의 평범성(Banality of Evil), 곧 비정상적으로 악랄한 사디스트나 사이코패스가 아닌 평범한 사람들이 타인의 고통에 공감하지 못한 채 악행을 저지른 것이며(Arendt, 2006), 이것이 나치스와 같은 전체주의 체제(Totalitarianism)가 인류에 대한 범죄(Crimes against Humanity)를 야기한 원인 중 하나라고 지적한 바 있다(Arendt, 2017).

평범한 사람들이 다른 사람의 지시에 복종하며 끔찍한 악행을 범할 수 있다는 Arendt의 주장은 Stanley Milgram (1963, 1965, 2004)의 실험에 의해 입증된 바 있다. 뇌파 검사(Electroencephalogram)를 활용한 최근의 후속 연구는 타인의 지시에 따라 남에게 고통을 줄 때는 전적으로 본인의 의지에 따라 하는 경우보다 청각 N1 진폭이 덜 활성화되는 것을 확인하였는데, 저자들은 이것이 타인의 명령에 따라 악행을 저지를 때 죄책감을 덜 느끼는 증거라 지적하였다(Caspar et al., 2016). 이때 사람들이 타인의 명령에 복종하기 위해서는 그 명령을 내리는 사람이 자신과 같은 집단에 속한다고 인식하는 사회적 자아(Social Identity)가 중요하다는 사실(Haslam & Reicher, 2012; Haslam et al., 2014; Reicher & Haslam, 2011; Reicher et al., 2012)을 고려하면, 내부자 편향이 심할수록 내부자 집단의 구성원이 내리는 부당한 지시에 무조건적으로 복종하며 악행을 범하는 악의 평범성이 나타나기 쉽다고 할 수 있다. 다시 말해, 인간은 스스로의 그릇된 신념과 행위로 인해 수많은 사람들이 끔찍한 고통을 겪게 되더라도 별다른 죄책감을 느끼지 않을 수 있는 것이다. 파스칼이 <팡세>에서 말했듯, “사람들은 자신의 양심에 따라 행동할 때 가장 죄책감 없고 잔잔하게 악행을 저지를 수 있다 (Pascal, 2003).” 또 니체가 말했듯, “신념은 거짓말보다 무서운 진실의 적이다 (Nietzsche, 2002).”

실패의 조직적 차원: 정책 결정자의 제한적 합리성이상에서 서술한 인간의 이기적 본성으로 인한 문제는 정부 정책과 같은 조직적 차원의 노력을 통해 극복할 수 있다고 주장할 수 있다. 그러나 우리는 인류 역사에서 정부가 문제를 해결하지 못하고, 국민들의 고통을 줄이기보다는 오히려 가중시키는 사례를 무수히 경험해왔다.

정부는 그 사회구성원들이 직면한 사회적 어려움을 충분히 인지하지 못하고 있을 가능성이 높다. Jones and Baumgartner (2005)는 정부 역시 개별 경제주체와 동일하게 제한적 합리성에 따라 정보를 수집하고 정책을 수립 및 집행하는 주체이기 때문에 비효율적인 의사결정을 내린다고 주장하였다. 개개인이 제한된 주의를 여러 사안에 할당하듯이, 정부 조직은 수많은 사안들 중 상정된 일부 안건들에 대해 제한된 자원과 관심을 집중시킨다. 하지만 이러한 안건 상정(Agenda-Setting)의 과정에서 각각의 사회적 문제들의 중요도를 객관적으로 파악하는 것은 쉽지 않다. Tversky and Kahneman (1992)이 밝히고 있듯이, 개개인은 사건의 발생확률을 있는 그대로 인식하기보다는, 각 사건의 발생확률에 대해 주관적인 가중치를 부여한, 왜곡된 상태로 인식하기 때문이다. 따라서 정책 결정자들의 인지적 한계로 인해 제한된 사안들에 대해 관심이 과잉 집중되는 반면, 나머지 사안들은 사실상 무시될 것이고, 이에 따라 특정 정책분야는 과다한 지원을 받는 반면 나머지 분야들은 턱없이 부족한 예산과 지원에 시달리게 된다(Jones & Baumgartner, 2005).

또한 정부 기관은 현상유지 편향(Status-quo Bias)으로 인해 심각한 문제가 발생하기 전까지는 현상황을 유지시키는 것을 택할 가능성이 높다. Samuelson and Zeckhauser (1988)는 자신들의 선택 변화에 많은 비용이 요구되지 않으며 그것이 중요한 결과를 가져올 수 있음에도 불구하고, 많은 사람들은 현재 상태를 유지하는 것을 선호한다고 주장한 바 있다. Harvard 대학의 건강 보험 및 은퇴설계 프로그램(retirement program)에 대한 연구에서, 이들은 사람들이 현재 상태를 고수하는 것이 훨씬 쉽다고 느끼기 때문에 초기에 제공된 프로그램보다 더 나은 선택지가 있음에도 이를 거의 변경하지 않음을 보였다. 이와 반대로 Thaler and Benartzi (2004)는 초기에 제시된 조건을 적절히 설계할 경우 직원들의 저축률을 약 40개월 동안 최소 3.5%에서 최대 13.6% 증가시킬 수 있다는 연구 결과를 얻었다. 또한 Eidelman and Crandall (2009)는 주어진 현상태를 유지하는 것은 그것을 변화시키는 다른 대안들보다 적은 노력과 숙고를 필요로 하기 때문에 사람들은 현상태를 고수하는 것을 선호한다고 주장하였다. Iyengar and Lepper (2000)는 식료품의 구매나 선택 과제에 대하여 약 30개의 선택지들이 주어진 경우보다 약 6개의 선택지로 제한된 경우에 제품을 구매하거나 과제를 수행할 가능성이 높고, 자신의 선택에 대해서 더욱 만족한다는 사실을 밝혔다.

즉, 사람들은 지나치게 많은 선택지가 주어졌을 경우 의사결정을 내리는 것 자체를 어려워하며, 주어진 조건으로부터 크게 벗어나지 않으려는 경향을 보인다. 정부는 매우 다양한 부문에 예산을 편성하고 집행해야 하기 때문에, 수많은 선택지들을 직면하는 정책 결정자들은 무엇이 최적의 방안인지 파악하려다 결국 아무런 결정도 내리지 못해 현상황의 문제들이 해결되지 못한 상태로 유지되는 것이다. 따라서 시민들의 적극적인 관심과 요구가 있거나 정책 결정자 본인이 상당한 관심을 가지고 있지 않는 한, 정부는 문제 해결을 위한 예산과 지원을 충분히 제공할 유인이 없다.

결론: 디지털 기술을 활용한 대안이처럼 인간의 이기적 본성과 인지적 한계로 인해, 인간이 사회 발전의 주도권을 쥐고 있었음에도 개인적 차원과 조직적 차원 모두에서 인간을 행복하게 만드는데 실패하는 경우가 많았다. 그 원인이 특정 사회 집단이나 정치경제 체제에서 비롯된 것이 아니라 인간의 본성에서 비롯된 것이기 때문에, 이러한 실패는 고대에서 현대에까지 끝없이 반복되었다.

그러니 차라리 디지털 미래사회에서 인공지능과 같은 기계가 사회 발전의 주도권을 쥐는 것이 더 나을 수도 있다. 인공지능은 적절히 프로그래밍할 수만 있다면, 인간이 할 수 있는 것보다 훨씬 더 다양한 복잡한 정보를 처리할 수 있으며, 자신의 선입견이나 사리사욕에 치우치지 않고 객관적인 입장에서 의사결정을 내릴 수 있다. 따라서 이상적인 인공지능은 인간의 물질적, 정신적 행복을 증진하고 사회 정의를 달성하는데 가장 효과적인 해결책을 도출하는 능력이 인간보다 훨씬 우월할 수 있다.

따라서 인간이 주도권을 항상 쥐고 있어야만 한다는 것, 항상 세상의 중심이어야 한다는 것은 오만한 발상이다. 인간은 결코 그렇게 훌륭한 존재가 아니며, 인간이 주도권을 쥐고 있는 세상이 더 낫다고 확신할 수 없는 것이다.

참고 문헌

-

Alger, I., & Weibull, J. W. (2013). Homo Moralis—Preference Evolution under Incomplete Information and Assortative Matching. Econometrica, 81(6), 2269-2302.

Link -

Amodio, D. M. (2014). The Neuroscience of Prejudice and Stereotyping. Nature Reviews Neuroscience, 15(10), 670-682. 10.1038/nrn3800

-

Arendt, H. (2006). 예루살렘의 아이히만 (김선욱, Trans.). 파주 : 한길사.

Link -

Arendt, H. (2017). 전체주의의 기원 (이진우 & 박미애, Trans.). 한길사. http://snu-primo.hosted.exlibrisgroup.com/82SNU:82SNU_INST21622500460002591

Link -

Atari, M., Davani, A. M., Kogon, D., Kennedy, B., Ani Saxena, N., Anderson, I., & Dehghani, M. (2021). Morally Homogeneous Networks and Radicalism. Social Psychological and Personality Science, 19485506211059329. 10.1177/19485506211059329

-

Avenanti, A., Sirigu, A., & Aglioti, S. M. (2010). Racial Bias Reduces Empathic Sensorimotor Resonance with Other-Race Pain. Current Biology, 20(11), 1018-1022. 10.1016/j.cub.2010.03.071

-

Azevedo, R. T., Macaluso, E., Avenanti, A., Santangelo, V., Cazzato, V., & Aglioti, S. M. (2013). Their Pain Is Not Our Pain: Brain and Autonomic Correlates of Empathic Resonance with the Pain of Same and Different Race Individuals. Human Brain Mapping, 34(12), 3168-3181. 10.1002/hbm.22133

-

Beer, J. S., Stallen, M., Lombardo, M. V., Gonsalkorale, K., Cunningham, W. A., & Sherman, J. W. (2008). The Quadruple Process Model Approach to Examining the Neural Underpinnings of Prejudice. Neuroimage, 43(4), 775-783.

Link -

Caspar, E. A., Christensen, J. F., Cleeremans, A., & Haggard, P. (2016). Coercion Changes the Sense of Agency in the Human Brain. Current Biology, 26(5), 585-592. 10.1016/j.cub.2015.12.067

-

Chai, Q., Yin, J., He, J., & Lansu, T. A. M. (2022). Preschoolers’ Ingroup Bias in Predicting Others’ Sharing: The Role of Contexts and Theory of Mind. Journal of Experimental Child Psychology, 215, 105340.

Link -

Cikara, M., & Fiske, S. T. (2011). Bounded Empathy: Neural Responses to Outgroup Targets' (Mis)Fortunes. Journal of Cognitive Neuroscience, 23(12), 3791-3803. 10.1162/jocn_a_00069

-

Cimpian, A., & Erickson, L. C. (2012). Remembering Kinds: New Evidence That Categories Are Privileged in Children’s Thinking. Cognitive Psychology, 64(3), 161-185.

Link -

Dunham, Y., Baron, A. S., & Carey, S. (2011). Consequences of “Minimal” Group Affiliations in Children. Child Development, 82(3), 793-811. 10.1111/j.1467-8624.2011.01577.x

-

Eidelman, S., & Crandall, C. S. (2009). A Psychological Advantage for the Status Quo. Social and Psychological Bases of Ideology and System Justification, 85-106.

-

Fehr, E., & Camerer, C. F. (2007). Social Neuroeconomics: The Neural Circuitry of Social Preferences. Trends in Cognitive Sciences, 11(10), 419-427. 10.1016/j.tics.2007.09.002

-

Gilbert, S. J., Swencionis, J. K., & Amodio, D. M. (2012). Evaluative Vs. Trait Representation in Intergroup Social Judgments: Distinct Roles of Anterior Temporal Lobe and Prefrontal Cortex. Neuropsychologia, 50(14), 3600-3611.

Link -

Gönültaş, S., Selçuk, B., Slaughter, V., Hunter, J. A., & Ruffman, T. (2020). The Capricious Nature of Theory of Mind: Does Mental State Understanding Depend on the Characteristics of the Target? Child Development, 91(2). 10.1111/cdev.13223

-

Hamlin, J. K., Wynn, K., & Bloom, P. (2007). Social Evaluation by Preverbal Infants. Nature, 450(7169), 557-559. 10.1038/nature06288

-

Han, S. (2018). Neurocognitive Basis of Racial Ingroup Bias in Empathy. Trends in Cognitive Sciences, 22(5), 400-421.

Link -

Harris, L. T., & Fiske, S. T. (2006). Dehumanizing the Lowest of the Low: Neuroimaging Responses to Extreme out-Groups. Psychological Science, 17(10), 847-853. 10.1111/j.1467-9280.2006.01793.x

-

Hart, A. J., Whalen, P. J., Shin, L. M., McInerney, S. C., Fischer, H., & Rauch, S. L. (2000). Differential Response in the Human Amygdala to Racial Outgroup Vs Ingroup Face Stimuli. Neuroreport, 11(11).

Link -

Haslam, S. A., & Reicher, S. D. (2012). Contesting the "Nature" of Conformity: What Milgram and Zimbardo's Studies Really Show. PLOS Biology, 10(11), e1001426. 10.1371/journal.pbio.1001426

-

Haslam, S. A., Reicher, S. D., & Birney, M. E. (2014). Nothing by Mere Authority: Evidence That in an Experimental Analogue of the Milgram Paradigm Participants Are Motivated Not by Orders but by Appeals to Science. Journal of Social Issues, 70(3), 473-488. 10.1111/josi.12072

-

Hastorf, A. H., & Cantril, H. (1954). They Saw a Game; a Case Study. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 49(1), 129-134. 10.1037/h0057880

-

Iyengar, S. S., & Lepper, M. R. (2000). When Choice Is Demotivating: Can One Desire Too Much of a Good Thing? J Pers Soc Psychol, 79(6), 995-1006. 10.1037//0022-3514.79.6.995

-

Jin, K.-s., & Baillargeon, R. (2017). Infants Possess an Abstract Expectation of Ingroup Support. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(31), 8199-8204. doi:10.1073/pnas.1706286114

-

Jones, B. D., & Baumgartner, F. R. (2005). The Politics of Attention: How Government Prioritizes Problems. University of Chicago Press.

-

Kappes, A., Harvey, A. H., Lohrenz, T., Montague, P. R., & Sharot, T. (2020). Confirmation Bias in the Utilization of Others' Opinion Strength. Nature Neuroscience, 23(1), 130-137. 10.1038/s41593-019-0549-2

-

Kinzler Katherine, D., Dupoux, E., & Spelke Elizabeth, S. (2007). The Native Language of Social Cognition. Proceedings of the National Academy of Sciences, 104(30), 12577-12580. 10.1073/pnas.0705345104

-

Kinzler, K. D., Corriveau, K. H., & Harris, P. L. (2011). Children’s Selective Trust in Native-Accented Speakers. Developmental Science, 14(1), 106-111.

Link -

Knutson, K. M., Mah, L., Manly, C. F., & Grafman, J. (2007). Neural Correlates of Automatic Beliefs About Gender and Race. Human Brain Mapping, 28(10), 915-930.

Link -

Koval, P., Laham, S. M., Haslam, N., Bastian, B., & Whelan, J. A. (2012). Our Flaws Are More Human Than Yours. Personality and Social Psychology Bulletin, 38(3), 283-295. 10.1177/0146167211423777

-

LeBon, G. (2001). The Crowd: A Study of the Popular Mind. Batoche Books.

-

Lee, D. (2008). Game Theory and Neural Basis of Social Decision Making. Nature Neuroscience, 11(4), 404-409. 10.1038/nn2065

-

Lieberman, M. D., Hariri, A., Jarcho, J. M., Eisenberger, N. I., & Bookheimer, S. Y. (2005). An Fmri Investigation of Race-Related Amygdala Activity in African-American and Caucasian-American Individuals. Nature Neuroscience, 8(6), 720-722. 10.1038/nn1465

-

McLoughlin, N., & Over, H. (2017). Young Children Are More Likely to Spontaneously Attribute Mental States to Members of Their Own Group. Psychological Science, 28(10), 1503-1509. 10.1177/0956797617710724

-

Milgram, S. (1963). Behavioral Study of Obedience. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 67(4), 371.

-

Milgram, S. (1965). Some Conditions of Obedience and Disobedience to Authority. Human Relations, 18(1), 57-76.

-

Milgram, S. (2004). Obedience to Authority : An Experimental View. New York : Perennial Classics.

Link -

Mooijman, M., Hoover, J., Lin, Y., Ji, H., & Dehghani, M. (2018). Moralization in Social Networks and the Emergence of Violence During Protests. Nature Human Behaviour, 2(6), 389-396. 10.1038/s41562-018-0353-0

-

Morrison, S., Decety, J., & Molenberghs, P. (2012). The Neuroscience of Group Membership. Neuropsychologia, 50(8), 2114-2120.

Link -

Mulvey, K. L., Buchheister, K., & McGrath, K. (2016). Evaluations of Intergroup Resource Allocations: The Role of Theory of Mind. Journal of Experimental Child Psychology, 142, 203-211.

Link -

Mulvey, K. L., Gönültaş, S., Herry, E., & Strelan, P. (2022). The Role of Theory of Mind, Group Membership, and Apology in Intergroup Forgiveness among Children and Adolescents. Journal of Experimental Psychology: General, 151(3), 613-627. 10.1037/xge0001094

-

Nietzsche, F. W. (2002). 인간적인 너무나 인간적인 (김미기, Trans.). 서울 : 책세상.

-

Omoto, A. M., & Snyder, M. (1995). Sustained Helping without Obligation: Motivation, Longevity of Service, and Perceived Attitude Change among Aids Volunteers. Journal of Personality and Social Psychology, 68(4), 671.

Link -

Pascal, B. (2003). 팡세 (하동훈, Trans.; 제2판 ed.). 서울 : 문예출판사.

Link -

Phelps, E. A., O'Connor, K. J., Cunningham, W. A., Funayama, E. S., Gatenby, J. C., Gore, J. C., & Banaji, M. R. (2000). Performance on Indirect Measures of Race Evaluation Predicts Amygdala Activation. Journal of Cognitive Neuroscience, 12(5), 729-738. 10.1162/089892900562552

-

Ratner, K. G., & Amodio, D. M. (2013). Seeing “Us Vs. Them”: Minimal Group Effects on the Neural Encoding of Faces. Journal of Experimental Social Psychology, 49(2), 298-301.

Link -

Reicher, S., & Haslam, S. A. (2011). After Shock? Towards a Social Identity Explanation of the Milgram 'Obedience' Studies. Br J Soc Psychol, 50(Pt 1), 163-169. 10.1111/j.2044-8309.2010.02015.x

-

Reicher, S. D., Haslam, S. A., & Smith, J. R. (2012). Working toward the Experimenter: Reconceptualizing Obedience within the Milgram Paradigm as Identification-Based Followership. Perspectives on Psychological Science, 7(4), 315-324. 10.1177/1745691612448482

-

Safdar, K., Ailworth, E., & Seetharaman, D. (2021, January 8). Police Identify Five Dead after Capitol Riot. The Wall Street Journal.

Link -

Samuelson, W., & Zeckhauser, R. (1988). Status Quo Bias in Decision Making. Journal of Risk and Uncertainty, 1(1), 7-59. 10.1007/bf00055564

-

Smith, A. (2009). 도덕감정론 (박세일 & 민경국, Trans.; 개역초판 ed.). 서울 : 비봉출판사.

Link -

Thaler, R. H., & Benartzi, S. (2004). Save More Tomorrow™: Using Behavioral Economics to Increase Employee Saving. The Journal of Political Economy, 112(S1), S164-S187. 10.1086/380085

-

Tversky, A., & Kahneman, D. (1992). Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty. Journal of Risk and Uncertainty, 5(4), 297-323.

-

Van Bavel, J. J., Packer, D. J., & Cunningham, W. A. (2008). The Neural Substrates of in-Group Bias. Psychological Science, 19(11), 1131-1139. 10.1111/j.1467-9280.2008.02214.x